El líder comunitario Germán Gracianos (derecha) habla en la tumba de Édinson David el 23 de marzo de 2025. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia, inició la celebración de su 28.º aniversario con una peregrinación a las tumbas de dos miembros asesinados en 2024. (Foto: Tracy L. Barnett)

Mientras el sol se ocultaba tras las colinas boscosas del pequeño asentamiento rural colombiano de San José de Apartadó, un puñado de campesinos se reunió al borde del camino de tierra y bajo un arco de hierro con el nombre comunidad de paz inscrito en letras mayúsculas.

La gente ya había comenzado a llegar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para la gran celebración del 28.º aniversario. Pero primero, había otro aniversario, mucho más oscuro, que conmemorar. Los miembros de la comunidad y sus simpatizantes acababan de regresar de una ardua peregrinación de tres días a La Esperanza, la remota aldea rural donde Nallely Sepúlveda y Edinson David, dos queridos miembros de la comunidad, fueron asesinados el año anterior, poco antes del 27.º aniversario. Sus muertes fueron un capítulo más en una larga y brutal historia de violencia.

El dolor era palpable, grabado en los rostros y llevado en silencio. Pero junto con la tristeza, había risas. Los niños corrían alegremente entre los perros y las gallinas. Sus padres esperaban a los invitados con sonrisas y abrazos. En este lugar, la alegría y el luto no son opuestos: caminan de la mano.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó nació en 1997, durante una época en que el campo colombiano estaba preso de la violencia. Paramilitares, guerrilleros y fuerzas estatales competían por el control, y los civiles pagaban el precio. En el conflicto de décadas, más de 9.8 millones de colombianos han sido desplazados por la fuerza, y más de un cuarto de millón asesinados, la mayoría de ellos campesinos como estos. En medio de ese caos, un grupo de campesinos tomó una decisión radical: renunciar a toda protección armada, rechazar la colaboración con cualquier facción y permanecer en su tierra, sin importar lo que les costara, como una comunidad civil neutral y no violenta.

Aunque la guerra terminó oficialmente con los Acuerdos de Paz de 2016, la violencia no. A medida que las fuerzas guerrilleras se retiraban de los territorios rurales, los grupos paramilitares —creados por ganaderos, terratenientes, empresarios y el propio Estado, y entrenados por militares— tomaron el control. Estos grupos, vinculados desde hace años a redes de narcotráfico y otras economías subterráneas, se consolidaron como fuerza dominante en tierras ricas en recursos y estratégicamente ubicadas como la que ocupa la comunidad.

Más de 300 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó han sido asesinados, y la impunidad ha seguido siendo la norma. Sin embargo perdura, arraigada en la memoria colectiva, la soberanía alimentaria y la resistencia espiritual.

Miembros de la comunidad sostienen un cartel durante su procesión hacia las tumbas de los miembros asesinados en 2024. (Foto: Tracy L. Barnett)

En una emotiva ceremonia transmitida en vivo desde la Casa de Nariño, el presidente de Colombia Gustavo Petro ofreció el 5 de junio de 2025 una disculpa oficial del Estado a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por las masacres, amenazas y persecución que sufrió a manos de actores estatales.

El mandatario elogió el compromiso de la comunidad con la paz, la soberanía y el desarme civil, y destacó su experiencia de perdón como un ejemplo que podría ser compartido en lugares como Gaza.

El acto dio cumplimiento a un acuerdo vinculante con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y marcó un reconocimiento público sin precedentes por parte del Gobierno colombiano. Miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó estuvieron presentes en la ceremonia, acompañados por defensores de derechos humanos, observadores internacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

La Hna. Mariela Beltrán aparece el 23 de marzo de 2025 junto a la tumba de Nallely Sepúlveda durante el servicio conmemorativo de esta y de Édinson David, dos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó asesinados en 2024 en La Esperanza. (Foto: Tracy L. Barnett)

Poco después de la creación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, observadores internacionales comenzaron a mantener su presencia a través de grupos como las Brigadas Internacionales de Paz, la Operazione Colomba, la Fraternidad de Reconciliación y el Instituto para la Paz Global de la Ecoaldea Tamera. La presencia internacional ayuda a contener la violencia, aunque, dada la dispersión de la comunidad en una vasta red de aldeas rurales, es imposible estar en todas partes a la vez.

"Por cada intento de eliminarlos, han respondido", dijo la hermana Mariela Beltrán, una religiosa católica que ha caminado con la comunidad durante más de dos décadas. "Y su respuesta es vivir cada día en la forma de vida soberana que han elegido", apuntó.

En la entrada a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia, un grupo espera un autobús. (Foto: Tracy L. Barnett)

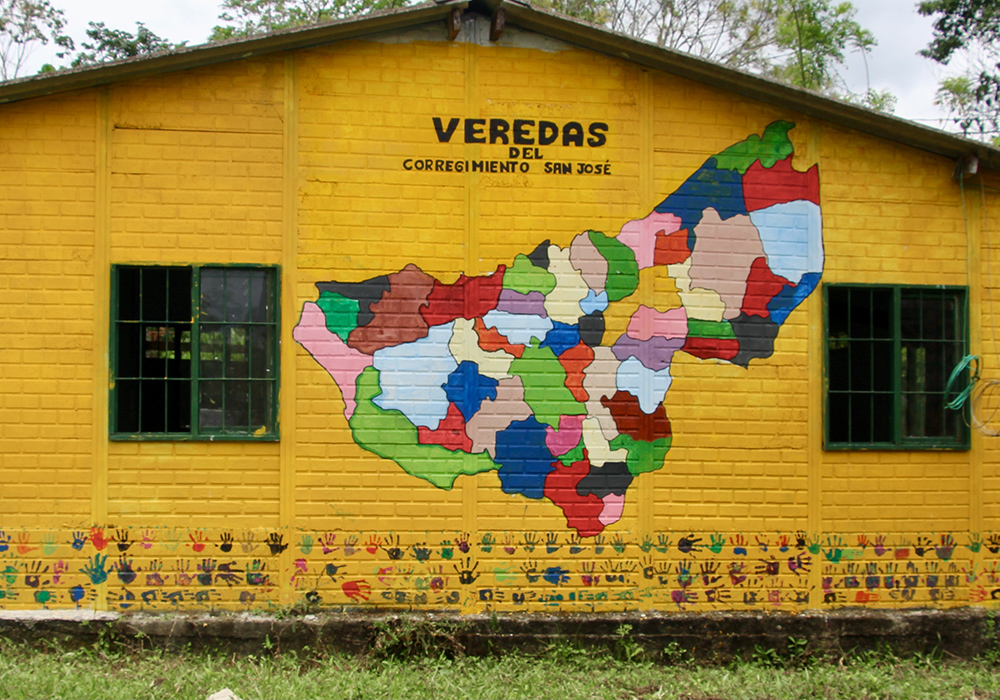

Un mapa vivo de resistencia

La Hna. Beltrán, vestida con jeans viejos y una simple camiseta como los campesinos con los que vive, saluda cálidamente a sus amigos a cada paso. Mientras guía a los visitantes por el estrecho camino de tierra que serpentea entre sencillas casas de madera y un monumento central a la memoria, traza un mapa vivo de resistencia.

En el corazón de la comunidad hay una cúpula conmemorativa, un hogar ceremonial para sus muchos muertos, filas de rostros que miran desde las paredes. Frente al edificio, formando la silueta de la Serranía de Abibe, se aprecia una constelación de piedras pintadas de colores brillantes, cada una inscrita con el nombre de un miembro de la comunidad asesinado.

"La idea es que ninguno de ellos sea olvidado jamás. Los mantenemos vivos de muchas maneras", dijo. Una serie de murales —pintados por miembros de la comunidad con la ayuda de artistas locales— rodea el recinto conmemorativo y cuenta la historia de desplazamientos forzados y masacres, pero también de celebración, tradición y de la abundancia que han podido hacer surgir en esta tierra fértil.

"Cada espacio aquí lleva memoria", dijo Beltrán. "Nada está colocado por accidente. El centro de esta comunidad es su memoria y su amor por aquellos que se han ido", agregó. Al borde del parque de la memoria, a pocos pasos del espacio de reunión de la comunidad, hay un osario con los restos de líderes, lideresas y niños martirizados.

Allí descansa la tumba de Eduar Lancheros, un misionero laico y mentor muy querido. Sus palabras siguen siendo una guía: "Convertir el dolor en esperanza. No permitir que el dolor te destruya".

La Hna. Mariela Beltrán, que pertenece a las Orden de la Compañía de María, ha acompañado a la comunidad a través de algunos de sus capítulos más dolorosos. Su presencia como educadora, guía pastoral y testigo ha sido una forma de resistencia espiritual silenciosa pero vital, una presencia arraigada no en la doctrina, sino en la escucha profunda y la lucha compartida.

El viaje de la hermana Mariela

Beltrán llegó por primera vez a San José en 2001, cuando era directora de una escuela pública. "La comunidad pidió a alguien que los acompañara, especialmente para enseñar a los niños", recuerda. "Organicé un reemplazo temporal en mi escuela y viajé a la aldea de La Unión", precisa. La Unión es una de las 32 aldeas que, junto con esta base de San Josecito, conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Apenas unas semanas después de su llegada, los militares entraron encapuchados en la zona y quemaron el caserío de San José. Esa noche, temiendo lo peor, la gente de La Unión huyó a las montañas, Mariela entre ellos. La evacuación se produjo casi un año después de la masacre de La Unión, cuando seis personas fueron asesinadas por paramilitares, una memoria aún viva en todos.

"Por cada intento de eliminarlos, ellos han respondido", dijo Mariela Beltrán, una hermana católica que acompaña a la Comunidad de Paz desde hace más de dos décadas. "Y su respuesta es vivir cada día en la forma de vida soberana que han elegido", apuntó. La religiosa aparece en la foto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia. (Foto: Tracy L. Barnett)

En febrero de 2005, ocurrió algo aún más devastador en las remotas veredas de Mulatos y Resbalosa. Ocho miembros de la comunidad, incluidos Luis Eduardo Guerra, su pareja Beyanira y su hijo Deiner, de 11 años, fueron brutalmente asesinados y torturados por soldados y paramilitares mientras iban a cosechar el cacao, el cultivo comercial más importante de la comunidad. Luego los agresores se dirigieron a La Resbalosa, donde mataron a Alfonso Bolívar, a su esposa Sandra, a sus dos hijos pequeños y a un joven trabajador, Alejandro Guerra, que era el interlocutor con el Gobierno colombiano y un líder querido y de alto perfil que viajaba a Europa para obtener apoyo para la comunidad.

Beltrán no estaba presente en aquel momento, pero comprende el inmenso dolor que ha experimentado la comunidad y les ha acompañado mientras se recuperaban de este ataque y de tantos otros.

"Ese fue quizás el momento más oscuro", dijo Beltrán en voz baja y añadió: "No sabíamos si la comunidad podría sobrevivir a tal pérdida. Pero lo que presencié fue cómo el dolor colectivo se convirtió en una fuente de fortaleza".

Advertisement

La guardiana de la memoria

La amplia sonrisa y las bromas ligeras de Brígida González ocultan el dolor que ha llevado durante décadas. La exorganizadora sindical de 73 años y cofundadora de la comunidad se echa su larga trenza plateada sobre el hombro e invita a los visitantes a su sala. Aquí se exhibe una galería de arte popular que comenzó como una forma de procesar el dolor, y luego se convirtió en su sustento.

Cada objeto tiene una historia, que González relata mientras guía a los visitantes por la exhibición de coloridos bolsos tejidos, joyería de cuentas y acuarelas. "No necesito un psicólogo, porque soy mi propia psicóloga a través de mi trabajo artístico", dijo.

Y luego pasó al Muro de la Memoria. "Esta es mi hija, a quien asesinaron el 26 de diciembre de 2005 en una masacre, en una ejecución extrajudicial", dijo en voz baja. "Pensé que me derrumbaría y nunca me levantaría de nuevo, pero pude ponerme de pie y seguir resistiendo y luchando. Porque no es solo ella, somos todos nosotros. Y sé que ella, a pesar de estar muerta, entre el recuerdo y la memoria sigue viviendo conmigo, me ayuda también", indicó.

Brígida González, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia), ante el Muro de la Memoria dispuesto en su casa. (Foto: Tracy L. Barnett)

Elisena tenía solo 15 años cuando fue asesinada mientras dormía, acusada de haberse unido a la guerrilla. Brígida González también perdió a sus dos hijos; uno fue 'desaparecido' y el otro asesinado. La misma suerte corrieron tres primos, hermanos, e innumerables amigos y colegas. "Es casi un milagro que aún esté viva", manifiesta.

Ahora, como cuidadora del parque de la memoria de la comunidad, Brígida González mantiene viva la memoria de Elisena junto con las de cientos de sus amigos y vecinos.

Un territorio bajo amenaza

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se asienta en tierras de inmenso valor geoestratégico y económico: un corredor vital entre el interior de Colombia y el Caribe, cerca del sitio de un nuevo puerto internacional de última generación y sobre uno de los mayores depósitos de carbón del país.

"La explotación del carbón necesita un puerto, que es el puerto de Urabá", dijo la Hna. Beltrán. "Necesita carreteras y necesita que no haya nadie dentro. Por eso atacan a la población, porque necesitan la región vacía para desarrollar la explotación minera que no ha podido avanzar porque la comunidad de paz ofrece resistencia con otra propuesta de vida y de trabajo", explicó.

José Roviro López, ahora de 37 años, tenía solo 10 cuando se fundó la comunidad. Ahora, como miembro de su consejo de gobierno de ocho personas durante la última década, enfrenta constantes amenazas de muerte.

"Son 28 años donde hemos tenido que soportar dolor, yo creo que más dolor que alegría", dijo pensativo mientras manipulaba tiras del cuero de una vaca recién sacrificada que se secaban sobre un fuego. "Al mismo tiempo, hemos construido algo muy notable juntos", apuntó.

López siente un profundo orgullo por lo que han podido lograr: una sociedad igualitaria en la toma de decisiones que incluye a niños, jóvenes y ancianos, un sistema educativo alternativo, un sistema agrícola que les otorga autonomía y abundancia.

"Somos de las pocas comunidades que aún existen que confrontan al Gobierno, a los paramilitares, a las guerrillas, a quien sea, para reclamar el derecho, sobre todo, de estar en el territorio y vivir", dijo López.

Esa resistencia ha perdurado mucho más tiempo de lo que cualquiera pensaba que lo haría.

"Pregúntale a cualquiera, te lo dirán", dijo Beltrán y añadió: "La comunidad de paz sabe que no tiene futuro. Cada día es una victoria, solo por ser una comunidad de paz", dijo. "Lo importante es continuar con el proyecto durante el mayor tiempo posible y concienciar al mundo, o a la mayor parte del mundo posible, de que no podemos seguir destruyendo el planeta", apuntó.

Nota: Este artículo fue publicado originalmengte en inglés el 26 de junio de 2025.