La Hna. Rosa Cadavid contempla fotos de víctimas de violencia en la Fundación Madre Laura Montoya. Voluntarios reorganizan la galería que durante años albergó imágenes de personas en duelo por la violencia en Medellín, Colombia. (Foto: Tracy L. Barnett)

En una sala tranquila de la Fundación Madre Laura Montoya, en los límites de la Comuna 13, una mujer colocó una fotografía descolorida de su hijo en la pared. Durante años, después de su desaparición, su dolor había sido una habitación cerrada de la que no podía escapar. Pero aquí, rodeada de otras madres y de docenas de imágenes similares —rostros de asesinados y desaparecidos— encontró el valor para hablar.

"Aquí hablo con mi hijo", le dijo a la Hna. Rosa Cadavid. "Le digo: 'Mi amor, estoy aquí, estoy bien. He hecho las paces contigo. No estoy tan mal como antes'. Y siento que me responde".

Desde su silla de ruedas todoterreno, Cadavid coordina este espacio de memoria colectiva y sanación en medio de un extenso convento. El vibrante campus verde del Convento Madre Laura Montoya, que también alberga una escuela para niños del barrio, sirve a una de las comunidades más golpeadas por la devastadora guerra civil colombiana.

El propio roce con la muerte que tuvo Cadavid en un accidente de autobús en 2000 podría haber terminado con su misión; pero en cambio la profundizó, dándole una nueva perspectiva sobre el dolor de aquellos a quienes sirve. Miembro de las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, esta enérgica mujer de 73 años sigue los pasos de la madre Laura Montoya, única santa canonizada de Colombia, sirviendo a comunidades marginadas.

Más allá de proporcionar un espacio para la sanación, Cadavid ha forjado un formidable camino hacia la justicia. "Lo que construimos inicialmente fue una propuesta para trabajar por las víctimas, para hacerlas visibles, para lograr que fueran reconocidas y para contarles la verdad", explicó.

Su trabajo ayudó a crear Mujeres Caminando por la Verdad en la Comuna 13, un denso conjunto de barrios que escalan las laderas del borde occidental de Medellín. El grupo transformó el dolor en acción, superando el terror para compartir sus historias y evolucionando hasta convertirse en una fuerza por la justicia y la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

El término 'desaparecido' se refiere a personas que fueron secuestradas o retenidas contra su voluntad por agentes del Estado y cuyo paradero sigue siendo desconocido. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia y las Naciones Unidas, más de 100 000 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas en los últimos sesenta años en Colombia.

Las mujeres han ganado recientemente atención internacional con el descubrimiento en diciembre pasado de cuatro cuerpos en La Escombrera, un enorme vertedero industrial de la ciudad donde según familiares, grupos de derechos humanos e investigadores oficiales, están enterradas cientos de personas, la mayoría desaparecidas desde las operaciones militares de 2002 en la Comuna 13.

Durante más de 20 años, las mujeres exigieron que el Gobierno excavara en el sitio para encontrar los restos de sus seres queridos, pero fueron ignoradas y ridiculizadas. Sin embargo, su presión y presencia constante en el sitio dio resultados, y finalmente en julio de 2024 comenzaron las excavaciones. En diciembre, cuando la tierra reveló los primeros restos, la nación se estremeció. "Las cuchas [término afectuoso para las madres y abuelas en Medellín] tenían la razón", fue el grito de guerra.

Valentía bajo fuego

Cadavid ha estado desafiando a la muerte durante décadas, sirviendo en zonas de conflicto desde los exuberantes valles del Magdalena Medio hasta las escarpadas montañas cubiertas de niebla del Urabá, cerca de la frontera colombo-panameña. Su defensa de las víctimas y su abierta oposición a la violencia la han convertido en objetivo militar al menos 10 veces. En una ocasión fue brevemente secuestrada, y después del asesinato de 22 líderes comunitarios con los que trabajaba, se vio obligada a huir del país en 1998.

"Cuando mataron a los 22 líderes, supe que yo también estaba en la lista negra", recuerda Cadavid. "Las Brigadas de Paz comenzaron a protegerme, pero no era consciente de lo grave que era realmente el peligro", añade.

Había ido a Urabá en un momento particularmente volátil cuando los paramilitares habían anunciado públicamente su intención de "tomar Urabá y matar a todos los guerrilleros de la región". Para los paramilitares, todos eran sospechosos. "Simplemente usar botas o tener las manos callosas —algo completamente normal para los campesinos— era suficiente para marcar a alguien como guerrillero", explica Cadavid. Incluso aquellos que trabajaban para apoyar la paz se convirtieron en objetivos.

A pesar de estos peligros, ayudó a establecer la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Su trabajo allí incluía negociar con grupos armados para obtener paso seguro y entregar alimentos y suministros a comunidades aisladas. En una ocasión angustiosa, su camión de alimentos fue detenido por 80 paramilitares que le apuntaban con rifles.

"Me etiquetaron como guerrillera solo por llevar comida", dice y agrega: "Insistí: 'No soy guerrillera. Llamen a su superior. Regístrenme'". De alguna manera, la dejaron pasar.

La Comuna 13 de Medellín, que en su día fue epicentro del conflicto armado colombiano, es ahora un símbolo de resiliencia y transformación. Desde esta tranquila calle residencial se extienden las densas colinas de la comuna, hogar de una comunidad que ha soportado la violencia, el desplazamiento y las operaciones militares, y que hoy vibra con arte, activismo y esperanza. (Foto: Tracy L. Barnett)

La Hna. Rosa Cadavid recibe una llamada silenciosa en el pasillo cubierto del Santuario de la Madre Laura, parte del recinto que considera su hogar. Diseñado por la primera santa canonizada de Colombia, el espacio ofrece paz y reflexión en los márgenes de una comunidad marcada por el conflicto. (Foto: Tracy L. Barnett)

Como guiada por una mano invisible hacia las regiones más problemáticas de Colombia, Cadavid se encontró asignada a la Comuna 13 después de su accidente, justo cuando este barrio de Medellín emergía como otro punto de conflicto en el país. Era un patrón familiar para su congregación: donde la violencia se intensificaba, la hermana Rosa parecía destinada a seguir.

Operacion Orión

En 2002, el recién elegido presidente de derecha Álvaro Uribe Vélez lanzó una agresiva campaña nacional para erradicar la presencia guerrillera a toda costa. La Comuna 13 se convirtió en un objetivo principal.

Durante dos años, los residentes soportaron enfrentamientos cada vez más violentos entre grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas gubernamentales, culminando en la Operación Orión, la mayor operación militar urbana en la historia del país. Estos asaltos desplegaron miles de tropas, tanques y helicópteros contra la Comuna 13. Lo que se presentó como un esfuerzo para expulsar a los combatientes guerrilleros se convirtió, en palabras de los residentes, en una masacre.

"Hubo desapariciones horribles. Asesinatos colectivos, violencia sexual contra mujeres, secuestros, desplazamientos; toda forma de agresión llevada a cabo con el permiso de las fuerzas públicas y la autorización del Estado", recordó Cadavid.

Los jóvenes fueron fuertemente atacados, muchos porque se negaban a ser reclutados o a colaborar con el narcotráfico, dijo Wilfred Weber, un sacerdote alemán que trabajó estrechamente con Cadavid en esos años. Su ministerio —agregó— creó un efecto dominó a través de su acompañamiento a las mujeres, su presencia en reuniones comunitarias y su capacidad para brindar consuelo y calma en momentos de trauma colectivo.

"Yo diría que el trabajo de la hermana Rosa cambió el barrio", añadió.

La Hna. Rosa Cadavid ríe con Wilfred Weber, sacerdote alemán que ha acompañado a comunidades en Colombia durante décadas. Su amistad se forjó a través de años de servicio compartido durante algunos de los momentos más difíciles del país. (Foto: Tracy L. Barnett)

Operacion Orión Sanación a través de la memoria

Incluso antes de la Operación Orión, Cadavid había comenzado a organizar mujeres a través de Mujeres Sembradoras de Esperanza, enfocadas en la primera ola de desplazamientos forzados. Su estrategia era la resistencia territorial: tomar espacios públicos como las canchas, organizar eventos comunitarios y negarse a abandonar sus hogares a pesar de la creciente presión. Estos actos de desafío colectivo las convirtieron en objetivos; algunas fueron falsamente acusadas de tener vínculos con la guerrilla, sufrieron allanamientos en sus casas y fueron difamadas públicamente.

En el período posterior a la Operación Orión, cuando los grupos armados aún controlaban el barrio, todo cambió. El liderazgo de Mujeres Sembradoras de Esperanza había sido diezmado, y la comunidad estaba paralizada por el dolor. Unos 500 residentes de la Comuna 13 habían sido desaparecidos forzosamente, entre los casi 6000 denuncias de personas desaparecidas para la ciudad de Medellín.

"Lo que teníamos que hacer cambió: ahora lo que teníamos que acompañar era el dolor", dijo Cadavid.

La hermana comenzó a acercarse a las madres que habían perdido hijos. Inicialmente, las mujeres tenían miedo de hablar sobre sus experiencias, recuerda Cadavid: "Tenían demasiados temores".

Un diorama representa La Escombrera, transformada en un lugar de vida y memoria. (Foto: Tracy L. Barnett)

En este ambiente de terror y trauma, Cadavid desarrolló un enfoque intuitivo para la sanación. "Aquí, aprendes a ser psicóloga", reflexiona y puntualiza: "La práctica nos enseña cómo lidiar con el dolor de las personas. Pero después de tantos años de acompañar a personas en el sufrimiento, llegas a entender que un elemento esencial es saber escuchar".

A través de talleres de pintura, creación textil y libros de memoria, las mujeres procesaron su trauma colectivamente. Para Nancy Zavala, un avance llegó cuando pintó el paisaje de la finca familiar de la que su familia fue desalojada cuando era niña. "Es como sanar el alma", dijo. "La tristeza... uno aprende a vivir con eso, pero ahora sin resentimiento; eso es sanar", apuntó.

Un 'botiquín de memorias contenidas', creado en un taller de sanación, reúne ungüentos, pastillas y vendajes simbólicos etiquetados con palabras como 'verdad', 'justicia' y 'reparación'. (Foto: Tracy L. Barnett)

Otra mujer pintó dos velas con palomas elevándose de ellas, representando a sus dos hijos asesinados. Para otras, huellas de manos o símbolos de esperanza ayudaron a expresar lo que las palabras no podían.

"Ellas narran, recuerdan, sanan", explicó Cadavid.

Pero la sanación fue solo el comienzo. A medida que las mujeres encontraron sus voces, se renombraron como Mujeres Caminando por la Verdad, lo que reflejaba su nuevo propósito: exigir respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.

Sin nada que perder, las mujeres hicieron público su dolor colectivo: marchando en protestas, plantando cruces, manteniendo campamentos en La Escombrera y hablando con los medios. Su persistencia obligó a las instituciones que durante mucho tiempo las habían ignorado a finalmente escucharlas. Cuando recibieron el Premio Nacional de Derechos Humanos de Colombia en 2015, su declaración capturó esta transformación: "Hemos ganado la palabra, hemos salido del silencio al que estábamos sometidas... y hoy alzamos nuestra voz por los derechos de todas las víctimas".

La Escombrera

Durante más de dos décadas, las Mujeres Caminando por la Verdad lucharon para excavar La Escombrera, solo para enfrentar repetidas negativas y ridiculizaciones del Gobierno.

"Parte de la victimización de la Comuna 13 es ser relegada al olvido", explica Frankly Alberto Suárez, quien trabaja con Cadavid en la fundación. "El Gobierno y el Estado están diciendo que aquí no ocurrió ninguna violencia, que no hay personas enterradas, que no hay muertos, que no pasó nada. Es negacionismo estatal", afirma.

Sin embargo, las mujeres se negaron a dejar que los muertos fueran olvidados. Realizaron vigilias y plantaron siluetas simbólicas a lo largo de la ladera, transformando La Escombrera en un paisaje sagrado de memoria, un acto de resistencia que reclamaba el territorio que el Estado insistía en que estaba vacío.

Advertisement

Su persistencia desencadenó una acción más amplia. Testimonios de exparamilitares —algunos obtenidos a través del proceso de paz— identificaron La Escombrera como un sitio de entierros clandestinos. En 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) protegió el sitio de la excavación continua y, con el apoyo de la unidad de búsqueda del Gobierno y organizaciones de derechos humanos finalmente envió investigadores forenses.

En diciembre de 2024, La Escombrera acaparó titulares internacionales cuando las excavaciones revelaron los primeros restos humanos.

"Cuando encontraron los primeros cuerpos, sintieron varias sensaciones", cuenta Cadavid. "Alegría de haber encontrado algo —porque siempre se decía que no había nadie allí, que se lo estaban imaginando todo— pero también sentimientos de tristeza, de dolor", apunta.

El descubrimiento reivindicó la lucha de las mujeres, pero también abrió nuevas heridas. Ninguno de los cuerpos recuperados pertenecía a las familias de Mujeres Caminando por la Verdad. Sus seres queridos siguen desaparecidos. Aun así, "ellas muestran solidaridad con ese hecho porque entienden que ayudará a sanar el dolor de una familia", dice Cadavid.

Impávidas, estas mujeres continúan su lucha por la verdad. Su éxito ha inspirado a Cadavid a formar un nuevo grupo, Mujeres Unidas por la Dignidad, compuesto por víctimas que hasta ahora habían permanecido en silencio.

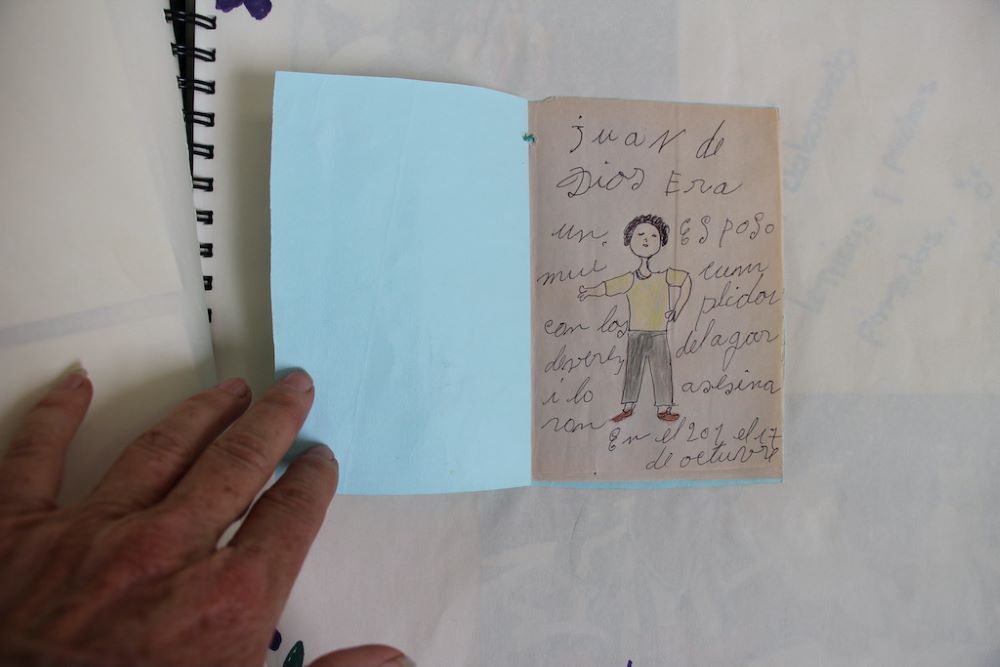

La Hna. Rosa Cadavid sostiene un folleto que una mujer hizo para honrar a Juan de Dios, su devoto esposo. (Foto: Tracy L. Barnett)

Llevando adelante la misión

Para mujeres como Carmen Jiménez, activista de larga data con Mujeres Caminando por la Verdad, la Hna. Rosa Cadavid ha sido tanto ancla como brújula a través de décadas de trauma. Jiménez todavía recuerda el momento transformador en que se conocieron.

"Nunca olvidaré cuando llegué al convento y la hermana Rosa en su silla de ruedas me abrió los brazos", recuerda. "Con ese abrazo que necesitaba —un abrazo que ni siquiera mi madre me había dado— me enamoré ahí mismo. Me enamoré de esa mujer", dice.

Hoy, Jiménez es una de las que llevan adelante el legado de la hermana Rosa. Como guía turística en la Comuna 13, reclama la narrativa del barrio mientras busca a Guillermo, su hermano desaparecido.

"Muestro a los turistas la foto de mi hermano y cuento su historia, con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo, de que él sepa que no lo hemos olvidado", explica.

A pesar de su pérdida, Jiménez mantiene la esperanza, un testimonio del impacto duradero de la hermana Rosa.

"¿Qué me da esperanza? Personas como la permana Rosa, y los niños que están naciendo ahora", dice y añade: "Veo a mi nieto y pienso, ¿qué les dejaremos?".

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en inglés el 14 de julio de 2025.